『まだ、旅の途中。』

2023年11月16日をもって超水道は15周年を迎えました。

2008年の11月16日、超水道は東京の片隅で発足しました。正確に言えばその前から活動自体はあったのですが、某同人誌即売イベントに超水道の名義で申し込んだこの日を「自分たち以外に超水道という存在を初めて公的に示した日」として、超水道では発足日として定めています。そして、2023年の同日をもって超水道は15周年を迎えました。

発足当初は高校生だったメンバーたちも、今やすっかり年季の入った社会人。けれど、気持ちはずっと変わらず、作品をつくることで広がる世界にわくわくしながら制作に励む日々を送っています。

……が、思えばずいぶん遠くに来たものです。

15周年を前に、「今の超水道の気持ちを表現した象徴的なフレーズはなんだろう?」と、みんなで考えて決まったフレーズが【まだ旅の途中】です。ここだけの話、超水道は大学受験を前にした高校生の現実逃避としてノベルゲーム制作を始めたチームなので、最初から目標や目的のようなものはありません。超水道にあるのは、一体どこまで行けるのか。その先でどんな景色が見えるのか、たったそれだけ。

この旅がどこへ辿り着くのか、それとも──これからも見守っていてくださったら嬉しいです。そして願わくば、20周年も一緒にお祝いできますように。

2023.11.16超水道 一同より

15周年記念グッズ

-

超水道 15周年グッズ スペシャルBOX

超水道15周年を記念したグッズをまとめてお送りする、お得な価格のスペシャルBOXです。

本商品は、以下のグッズを含みます。

・超水道水(2本セット)

・超水道15th アクリルアートボード

・超水道15th ポストカードセット

それぞれの商品については、各商品のページをご覧ください。※アクリルアートボードを含むため、発送予定日は同商品の発送予定日に準拠いたします。あらかじめご了承ください。

-

15周年記念 ポストカードセット

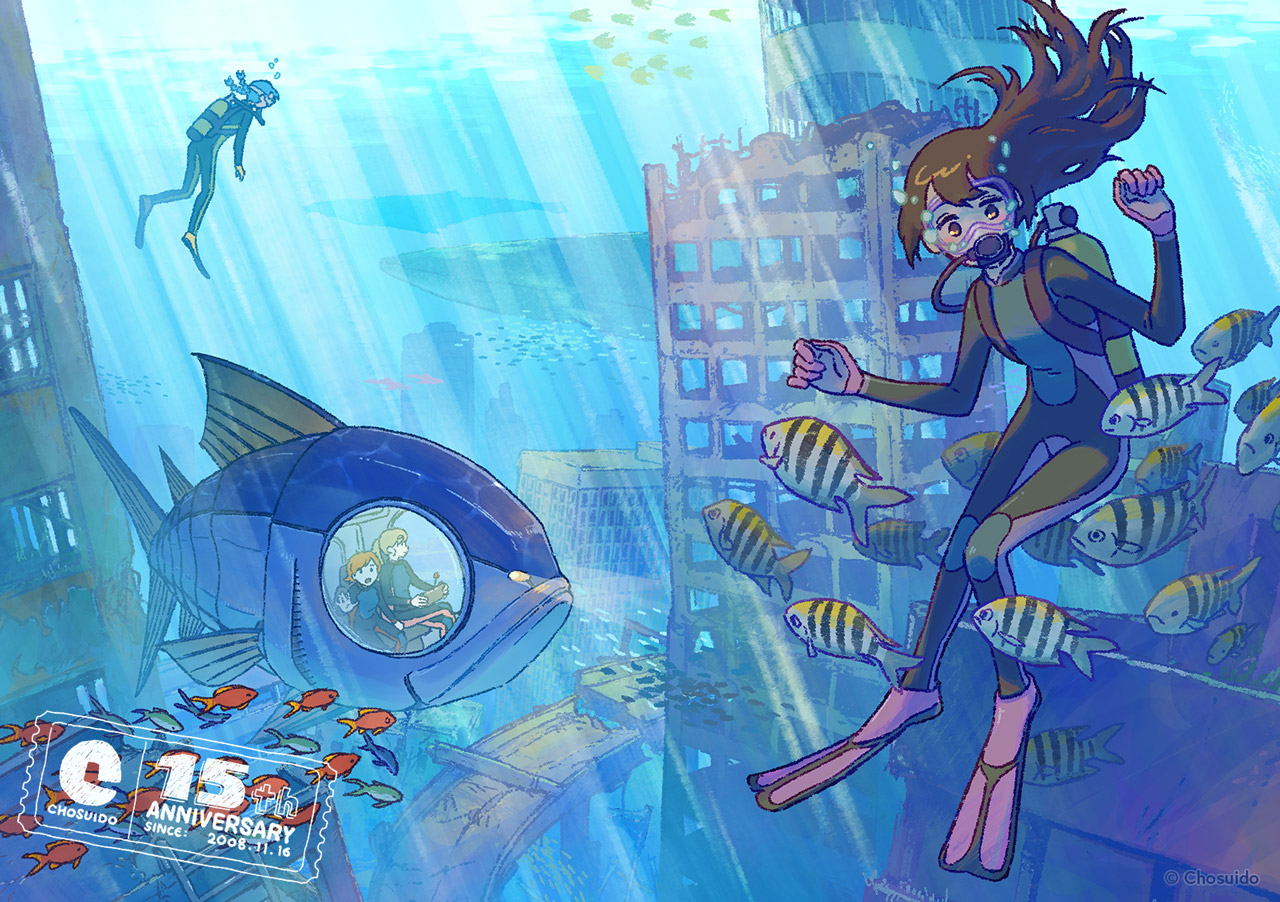

山本すずめによる超水道15周年記念イラストの全4種をまとめた、ポストカードセットです。

裏面には、次の5年間へのチケットをイメージした超水道15周年記念ロゴを鮮やかな超水道カラーであしらいました。サイズ:はがきサイズ

紙:上質紙 -

15周年記念 アクリルアートボード

山本すずめによる超水道15周年記念イラストが、お手頃な価格でアートボードになりました。

透明度の高いアクリルが、小夜子たちの冒険(?)の様子をますます美麗に引き立てます。

スタンド付きで自立する仕様なので、飾りやすいのもポイント。汚れに強いので、お手入れも簡単です。

サイズは、同時発売のポストカードより少し大きめのA5サイズになっています。

よろしければ、お手元のちょっとしたスペースのお供にいかがでしょうか。材質:アクリル

サイズ:A5

付属物:スタンドパーツ

-

超水道15th グラフィックTシャツ

超水道15周年記念イラストより、ダイビングスーツ姿の小夜子と魚たちを大胆にフィーチャー。

海中の涼しげな青さがおしゃれな半袖Tシャツに仕上げました。

新たな旅へのチケットをイメージした15周年記念ロゴも、ちいさく入ってます!生地:綿 100%(リングスパンコットン)

生地の厚さ:180 g/㎡(5.3 oz per sq yd)

モデル:身長 163cm、着用サイズ S

-

超水道水

「水飲んでがんばろっ!」

超水道15周年を記念して、ついに超水道から「水」が出ました。

もちろん水道水ではなく、熊本県産の天然水。

ちゃんとしたメーカーさんにお願いして制作いただいた、特別なラベルのミネラルウォーターです。品名:ナチュラルウォーター

原材料名:水(深井戸水)

内容量:330ml

賞味期限:ボトル上部に記載

採水地:熊本県上益城郡御船町

製造者:丸富産業株式会社/熊本県上益城郡御船町高木922 -

ghostpia LINEスタンプ

ご要望にお応えして、『ghostpia シーズンワン』のキャラクターを使ったLINEスタンプが登場です。

本編のあんなセリフやこんなセリフを元ネタにしつつ(あなたは全部わかるでしょうか!?)、日常使いしやすいスタンプにアレンジしています。

ghostpia好き同士の交流に、お友達への布教に……あるいは家族LINEでしれっと使ってみちゃう……など、あなただけの使い方をぜひ見つけてみてくださいね。

書き下ろし小説『流れるようです歩くようです』

1

始まりは確か──そう、息抜きだったのだと思う。ちょっとばかり河沿いを散歩して、気分転換になれば、なんて。

せっかく近所にいい感じの土手があるのだし、早朝の涼しいうちに上流に向かって少しばかり歩いてみるのもなんだか素敵じゃないかしら。そんな風に思ったのを、ぼんやりと覚えている。

土手の急斜面を、あえて階段を使わずに登りきって、目の前に広がった水面と、吹き抜ける風は、そう、たしかに、気持ちがよかった。

土手と河の間にはアスファルト敷きの河川敷があって、上流を前方に、左手には土手、右手を河に、私は上流に向かって歩くことにしたんだ。

当然のこととも言えるけれど、河の上には建物が何も建っていない。橋も見えない。だから河の上にあるのは、それは都内にあってとても貴重な空白、広い空の景色。

それが嬉しくて、私はずんずんと進んだ。そういえばスマホを家に忘れてきたことに途中で気づいたけど、それも今は気にしないことにして。

確か、気分転換はうまくいったのだ。少しずつ景色が変わっていって、それはちっとも捗らない大学の試験勉強とはまるで逆ですごく心地よくて──そもそも昔から水辺の雰囲気は好きだった。水の匂いとか風の涼しさとか──もうちょっと先の景色を見たら帰ろうと思って、もう少しもう少しで歩き続けちゃって──そのうち夜になって朝になってまた夜が来て──

えっ大丈夫なの? こんなに歩けるなんておかしくない? 食べたり寝たりしなくてもいいの?

異常な状況だってことは頭でわかっているのだけど、まるでやめどきのないスマホのアプリをついつい遊び続けて明け方になっちゃったけどやめられない時みたいな気持ちで、そのまま歩き続けてしまって。

──それでもだいぶ歩いちゃったなあ。

完全に気の抜けきった、二年物のトレーナーと一年物のスウェット姿で着の身着のまま歩いて、きっとそろそろ10年くらい? 20年は経ってないくらいかなと思う。けれど、その数字に特に根拠はない。なんとなくだ。つまり、すべてがなんとなくで歩いているというわけだ。

一つ確かなことは私はまだ河川敷にいて、ひきつづき適当に上流を目指して歩き続けているということ。

誰もいない河川敷。ひび割れたアスファルトの隙間から生える青い雑草を踏みつけて、私はまた少し上流に近づく──もしそんなものがあるのならばだけれど。

あれ、テストって大学のテストだったかな。運転免許の勉強だった気もしてきた。定期的に思い出さないと、自分が何者であるかもぼんやりと薄れてくる。

まあいい。受験戦争は突破したってことにしよう。

今日も今日とて、河川敷は変わらない。

聞こえるのは一級河川の支流を流れるおだやかで深いせせらぎの音と、それから河沿いに青々と茂った草木がわずかに揺れる音だけ。半ば自動的に両の足を動かして、私はただ、河の流れとは逆に歩き続ける。

あまり意味はなく、しかし、それ以外にやることもなく。

河沿いを吹き抜ける風は、いつだって粉っぽく乾いた秋の匂いがする。四季折々の季節、それから雨や雪、ましてや雹とも無縁のこの河川敷は今日もまったくいつもと同じ。

対岸に目をやると、こちら岸とは違い、青灰色のコンクリートで護岸されているように見える。これもいつもと変わらない。

その向こうではよくわからないコンビナートのようなものが、きれいとは言えない大気のむこうに薄ぼんやりとそびえて見えた。煙突が吹き上げる煙が、天高くどこまでも伸びている。あらゆる変化を排除したこの河川敷において、なぜか対岸の景色だけは一定のランダム性を持っていた。それはコンビナートであったり外国としか思えない摩天楼であったり、巨大な仏像のある町並みだったりごくまれにはそれが燃えさかっていたり。

まあ、どちらにせよ眺めることしかできないのだから、私には関係のないこととも言えた。

2

おっと。

視界の端にとらえた違和感が、私の意識を此岸に引き戻す。

河岸の藪を背にして立つ一本の棒材と、そこに打ち付けられたぼろぼろのニット帽。

半ば草に埋もれつつあるそれは、この河川敷でまれに見掛けるもののひとつ──ひどく地味で粗末な墓標に違いなかった。

かわいそうにね。

えっと──かわいそうで──合ってるよね? たぶんそう。

予想外の自問自答に少しだけ思考をぐらぐらさせつつも、体の方は俊敏に小走りで、即席の墓に駆け寄った。

どうやらこの河川敷には私の他にも私のような者たちがいて、同じく上流に向けて旅をしているらしい。

それはおそらく長い旅で、残念ながら道半ばで斃れることもあるらしくて。

これはそういうひとの墓なのだと、私は思っていた。

墓の下部はもう雑草に覆われている。角材の半ばまでが伸びた蔓に巻かれて、完全に緑に溶け込んでしまう時はそう遠くはないだろう。

この墓を建てた弔い手は落命したのとはまた他の旅人であるか、それとも私がまだ見ぬ他の誰か、或いは「何か」か。わからない。私が出会う墓標はいずれもちょっと古びて、だいぶ長いこと放置されたものだけだった。

ともあれ私は躊躇なく墓の根元、混沌とした緑の中に手を突っ込んだ。すぐにナイロンの布地の感触が指先に触れて、思わず口の端が上がる。

よいしょーっ。

まとわりついた蔓や草花に苦戦しながらも、なんとか古びたリュックサックを草むらから引き抜いた。

中には男物の衣類が少し。めぼしいのは水筒、ガスのわずかに残ったライター。あとは壊れた方位磁石(壊れていなかったとしても役に立たなかっただろうけれど)と、皮脂の匂いが強く残ったタオルが数枚。それから──

地獄の沙汰もこれ次第。

リュックの底の方に転がっていたのは、小さな革の小銭入れ。百円玉を中心に千円ほどの日本円が入っていた。

中身はすべて硬貨。なんてすばらしいことだろうか。この河川敷では紙幣の使い道は非常に限られている。

もう使う者がいないなら、これから使う予定のある人間が役立ててしまっていいかな? いいよね?

まあ、それに対する倫理的な文句はいくらでも想像できるんだけど、それはそれということで。

墓標を建てたのが他の旅人だとすると、物資や金銭に手を着けないとはずいぶん無欲なことだと思う。それはなんだか自然じゃなくてしっくりこない感じがして、どちらかというと「弔い専門」の何かが、今もそのあたりの草むらや水面に潜んでいて、こっちを見ている──なんて考えた方がどういうわけかしっくりきたりなんかして。

先人の遺物を自分のリュック(もちろんこれも拾いものだ)に、必要そうなものを吟味して詰め替えていく。手持ちの物資は多ければ多いほど安心につながるけれど、重たい荷物は歩みも重たくするわけで。

この人はどうしてここに来て、どうしてここで死んだのかな。私のことを何か思ったりするのかな。では弔ってあげたひとに対しては?

そりゃ弔ってもらった人には感謝こそすれ、私のことは呪ってやるって気持ちになるでしょ。でも私はまだ呪われた感じはしない。みんな優しい死人だった? いや私はもう呪われていて、でも鈍感で気づいてないとか? うわーありそうだな。

少しばかり、ぼうっとしてしまっていたのかもしれない。あるいは、そんなことが起きるとはみじんも想定していなかったせいか。

「だれか、だれかいませんかー!」

その音が明らかに人の声だと気づくのに、われながらちょっとおかしいくらい時間がかかった。

「助けて!」

「ゲェーッ、にんげん!?」

気持ちが平衡感覚を失っていた。だから、まずは深呼吸。これがどんな種類の幻聴であるかについてあらゆる思索を巡らせるのは、別にその後でいい。

「あの、ど──どなたか、い──いらっしゃいますか!? こ、こここここ──ここです!」

この河川敷では、あらゆることが起こりうることを、経験上、私は嫌というほど知っていた。ここは普通じゃない。ここにずっと居着いている私もきっと、もはや普通じゃないのだろうな──いや、今は集中しないと。

とにかくだ。私に理解できる言語を喋るような人間とは歩き始めてまだ一度たりとも出会ったことがなくて、だから私はかなり身構えて──いやびびって──いた。まるで普通の女子大生みたいに。

「ど、どこ──どこだよ!」

返事はあくまでも強気にいく。よかった、久しぶりのわりにちゃんと言葉をしゃべれている。

いつでも走り始められるように、重心は低く、緊張感を保って。声は墓標を挟んでむこう、藪の中から聞こえたように思われた。

「河を、流されちゃって、ロープとか──助けて!」

「わかった──そこから動かないで!」

「ありがとうございます!」

声は、少年のものに聞こえた。声変わりを終えたばっかりの何年も経っていない若さとあどけなさと自信のなさ──この感じはぜったい文化部。まちがいない。

「動かないで──そのまま溺れてしまえ!」

「そんなああああああっ」

情けなさの極地のような声。私の嗜虐心に、いけない火が点く。

「今から沈めに行ってやるからな!」

「すいませんほっといてくださいいいい」

「死にそうで困ってる人を放っておけるか! いや、おけない!」

「そういう文脈で言うことじゃないですよお!」

「冗談冗談、はっはっは」

なんだか楽しくなってきた。

幻聴だったとしても、少し付き合ってあげてもよいのではないかという気持ちがわいてくる。もちろん引き続き十分に注意を払いながら肩の高さの藪を無理矢理掻き分けて、河面を臨む岸のぎりぎりに顔を出した。

「あっ! ここです! 助けてくださーい!」

岸から約5メートルほどの河面には、飛沫を上げる少年がひとり。流れが強くて岸に上がれないらしいが、なにか気色の悪い浮遊物──発泡スチロール製のマネキン──に掴まって、なんとか呼吸をしているらしかった。この瞬間も徒歩くらいの速さで下流に流されつつあって、そういえばこの河もどこかからどこかへ流れているんだな、なんて当たり前のことを思う。

「どうしてそんなことになっちゃったのー!」

「わかんないです!」

「わかんないまま溺死かあ! かわいそうに!」

「死にたくないですううううぅ」

「アッハッハッハ!」

ずっと遊んでいても私はよかったのだけれど、そのうち本当に死んでしまったらそれはとても悲しい気持ちになるに違いなかったので、私は持ち物から貴重なビニールひもを取り出して、その端を適当なゴミ──空きペットボトルに結びつけて放った。

「掴んでー!」

「あ、ありがとうございます!」

「サービス料、100万円ね」

「家が裕福とは言えないもので、値切ってもいいですか!」

「おもしろいねキミ、絶対助けてあげるね!」

「ありがとう……ございます?」

「親切に疑問を持つな!」

3

「あ……ありがとう、ご、ございます」

「いいってことよ」

私にとって久方ぶりの人間──岸からずぶ濡れで這い上がってきた少年は、なんとか立ち上がるとまだ荒い呼吸のままもう一度、「ありがとうございます」と繰り返した。

学年に一人はいたような、なんだか全体的に白くてふにゃふにゃとした感じの、焼く前のパン生地みたいな男の子。

少年の背は私より頭二つほど高い。学校指定らしい青いジャージ(もちろん上着のチャックは一番上まで上がっている)から水を滴らせながら辺りを見回す瞳には鋭い知性の光が宿っていて、そういえば遠い昔にこういう子に一度くらい想いを寄せたことがあったかもしれないね、というような気がした。

「ずいぶん流されてしまいました。こんなことならもっと水泳の授業を積極的に受けておくんだった」

「そもそもきみは何であんな楽しそうなことしてたの?」

「えっと……まあ、ちょっと色々と思うことがありまして、河原を散歩していたんです。散歩による気分転換で勉強の能率を上げようというわけです。それで……確か河の水面に何かがあって、身を乗り出しすぎてしまった……の、かな。あれ、僕は家を出て……よく覚えていません、おかしいな。記憶力には自信があるんですが。あっスマホもない……まだ月賦が残っているのに」

「現実逃避をしていたら間抜けにも河に落っこちちゃったということ」

「僕としたことが……逃避をしても現実は変わらないって、どうしてわからなかったんだ」

若いのになんともストイックに自らを戒める少年。きっと苦労の多い人生を送ってきたのだろう。恥の多い人生を送ってきた私に比べて、まったく気高いことだ。

「助けてくれてありがとうございました。その、僕は勉強を……受験勉強を──色々ありまして──しなくてはいけないので、失礼ながら、その、これで失礼します」

「じゃあねー」

ぺこぺこと頭を下げつつ、土手の斜面を登るべく歩き去っていく少年の背中を見送る私。

いや、送ろうとする私、と言ったほうが正確か。だって、それがうまくいかないことには、半ば確信があったから。

少年の足取りは濡れそぼったスニーカーの先端が土手の斜面をとらえるかとらえないか、そのぎりぎりのあたりで止まった。

やっぱりそうなるよね。

「あの、この土手って──」

「登ったらヤバい、って気がするでしょ」

こちらに向き直った少年に、声を投げかける。

「あの、変な言い方になりますが……喉の奥に異物を突っ込んだみたいな、『もうこれ以上ダメだ』って感じがしてしまって、どうしても足が進みません」

「運動不足だからそんなことになるんだよ、がんばれがんばれ、東大に受かるんだろ」

「えっ東大も受けるって言いましたっけ!」

「いやてきとう!」

適当な応援を投げかけると、まったく素直なことに少年はまた何度か土手の斜面に足をつけようとして──一回はつけるところまでいったけれど次の一歩が出ずに──、愉快なパントマイムを繰り返した末、やがてうめきながら地面にあお向けに倒れ込んだ。

「私だけじゃなかったか」

私も彼と同じように、あの土手を越えることはどうしてもできなかった。言葉にしがたい不快感に全身を包まれて、絶対に足を止めることになる。もっと言うならば、彼はあんなに近寄れるだけすごいのだ。私は斜面から五メートルも離れていないと、地面が上下どっちにあるかすらおぼつかなくなってしまうから。

だから私はその場で突っ立ったまま、少年に、だいじょうぶかーっ、と声を掛ける。

下草の中に半ば埋もれた少年の顔は真っ赤に上気していた。ぜえぜえと息を切らしながら、なんとかという感じでようやく言葉を絞り出す。

「……あなたもですか、こんなふうな……忌避感を感じるのは」

「うん。この道は途中で降りさせてくれないみたいなんだよね。そのおかげでたぶん十年くらいいて、ずっと歩いてる」

「じゅ、十年? それはものの例えですよね」

「うん確かに。二十年はいってないんじゃないか、という意味」

「無理ですよ。食料とか休息とか、えっといわゆる、は、排泄とか──」

真っ赤だった少年の顔が、せわしなくも今度は紙のように色をなくした。

「いわゆる生理的な欲求ってやつね。なんか意外と我慢できるから意外とだいじょうぶ。あ、たまに自販機と、言葉が通じないおばあちゃんがやってるコンビニもあるよ」

「冗談はよしてください。命を落としかけた後に冗談を聞くのはけっこう精神にこたえるんです。うーんしょうがない、国民の権利だし警察を呼んで……ああスマホが無いんだった、ああもう」

「あのねー、そんなすぐばれる嘘つかないよ。キミは帰りたいみたいだけど、私は元々歩くの好きだし、なんとなく歩いちゃってる感じ」

「普通の場所ではないと。あなたも河に流されてここへ?」

「ううん、そういうのじゃないよ。大学の後期試験の勉強してたら朝になっちゃって、みたいな感じ。ずっと歩いてると景色も変わってくるじゃん。それが嬉しくて、もうちょっと歩こうって感じでずっと来ちゃってる感じ」

「せっかく大学に入れたのに……。テストとか就活とか、全部逃してしまったんですか。はっきり言ってそれはちょっと……生産性が限りなく低いと思いますが」

うーん、そのツッコミはある意味本質ついてるね。やっぱり賢い子なんだな。私は心の中だけで彼に頭を下げた。

そうだね。私はもう誰の役に立つことも、生み出すこともなく、自分が少し楽しいだけの時間をずっと過ごしていくんだろうなあ。

ぼんやり思っていたその思考を、彼は四文字の漢字の中に流し込んで、整理された一つの塊にしてのけた。

「まあ、非生産的だって最後までやりとげたら挑戦として価値が出るかもしれないし」

「はあ」

まあ、私は彼よりはずるい大人なので、こうやって煙に巻いて話をそらしながら、少年に手をさしのべて助け起こす。

「私は、えっと──なんと非生産的なことに──この上流を目指してあてどもない旅をしている。で、キミが流されちゃった元の地点も上流にあるはずだよね。まずはそこを目指してみるっていうのはどうよ。一緒に行こう」

「こ、これ以上お世話になるのは心苦しいです」

「困難を前にしてストイックなのはよろしい」

どう考えてもこの子は私の親切を受け入れるしかなく、私もその方がいいと思ってる。もうそれでいいじゃないか。結論は変わらないんだから。

そういえば『いえいえそんなそんなありがとうございます恐縮です』の押し問答を私は憎んでいたのだということを思い出した。

あたりに転がしたまま忘れていた即席の浮き輪こと発泡スチロール製マネキンのところまで歩いて、その頭を思い切り踏み潰した。

人間を真似た頭部はスニーカーの底にねばつくような感触を残しつつ、粉々に砕け散った。

「僕のせいで、ストレスを溜めさせてしまいましたか」

「いーや。こういうのはほっといたら動き出すからに決まってんでしょうが」

沈黙。少年は砕け散ったマネキンの頭部と私を交互に見比べながら、まるで便意を我慢するように上半身をくねらせながらもじもじと考え込んだ後、

「……ついていかせていただいても、いいでしょうか。」

そう、声を絞り出した。

うんうん、大変よろしい。

「いい? ここではね、想像し得ることは何だって起こりうるんだ。だから自衛は大事だって覚えておいて」

「心のメモに書き留めました」

「何それ、『心のメモ』って」

「あ、えっと、小学校の時にすごくよくしてくださった先生が、例えば体育の時とか、メモを取るものがないときに重要な話をするとき、そう言ってよく覚えておくように言ってくれたんです。それで口癖になってて」

「いい先生だね。そういうの好き」

「はい、尊敬できる方でした」

「うん。では行こう」

そんなわけで、私は謎の闖入者の来た場所を探して、もはやわが家でもあり旅先でもあり、おそらく────でもある河原を、上流目指してふたたび歩き出したのだった。

4

歩く人間が二人に増えても、河川敷はいつも通り変わらない様子だった。いや、音だけは違う。

足音がひとつ増えただけで、いつもの場所がこんなにもうるさく感じるなんて。

彼のことは嫌いではないけれど、それ以上に静寂のほうが好きだ。その気持ちを噛みしめると、自身の旅に道連れができたことでみっともなく喜んでいない自分を確かに感じられて、少し安心できた。

「あの」

私の後方を歩く少年が──もうだいぶ私に慣れてくれたのだろう──、さっきよりもいくらか気さくに、私に声をかけた。

「僕が流されていた時間はそんなに長くなかったはずなんです。自分で言うのも情けない話ですが、僕にそんなに長く流される体力はない。せいぜい何十分か。しかし、もう何時間も歩いてる。なのに、見覚えのある景色にはならない。道理に合いません」

「言ったでしょ、この河川敷じゃどんなことだって起こりうるって」

実を言うとこの問答も、既に三度目だった。私の答えはずっと変わらない。

まあ、気持ちはわかるので何度だって付き合ってあげる。それしかできないのは心苦しいけど、それしかできないならちゃんとそれだけをやる。

「……僕、うちに帰ったほうがいいですよね。帰っちゃいけないからここにいるわけじゃなくて」

「そうなんじゃないかなあ」

振り返りもせず、もちろん足も止めずに、私は答えた。あまりに当然の問いだったので、特に困ることはなかった。

一方、少年はまるでプリント用紙で手を切ってしまったみたいな「ああ」という声を上げてから、

「わかりきった、くだらないことを聞きました、すみません」

と、やっぱりどこかケガをしたのを申告するみたいな声で言った。

「どういうこと?」

「それはつまり、なぜ僕がそんなわかりきった質問をしたのか、という意味の質問でしょうか。それとも帰った方がいいという発言の意味がよくわからなかったとか──」

「うーん、キミの思う方」

「では文脈的に判断して前者についてということで、少し言語化の時間をください」

「許可する」

ありがとうございます、と律儀に礼を言ってから、少年はしばらく黙りこくった。

きっと賢い頭をフル回転させて答えを導き出しているのだろう。大昔にプレイした初心者向けの将棋ソフトを思い出した。学校のパソコン室にあったひどく古いパソコンに唯一インストールされていたゲームがそれだった。『考え中』の表示と共に敵CPUがのろのろと次の手を考えている間も、私はこうして少しだけ緊張しながら応答を待ったものだ。

「帰った方がいい、と、僕は言って欲しかったのだと思います。つまり、逃げ出したい自分を律して欲しかったので、わかりきったことを質問してしまいました」

真面目な顔して、ずいぶんとかわいいことを言うんだな、この子。

この子は頭がいいんだ。ちゃんと自分の感情を言語化できる。言語化された感情は、磨き上げられてカットされた宝石に似ているのかも。

気を付けなければ見落としてしまうようなありふれた石ころみたいな感情を、みんながため息をつきながら見つめるような輝く何かに、彼は変えられるのだ。

「それでいいと思うよ。しょうもないことで他人に頼っちゃう弱さのあるやつは強い」

「弱みが強みになることもある、と」

「改めて言うと、ちゃんと帰った方がいいと思う。自分のやるべきことをやりとげて、たまには困った他人を助けて暮らすんだ」

できますかねえ。少年が声を上げる。

「自分のことで精一杯ですけど」

「いや逆に『おれは自分に余裕がある! 他人を助けていくぞー!』なんてやつ、頭おかしいでしょ」

「ははは、それは怖い。絶対やばい人ですね」

彼がどんな風に笑うのか気になってしまって、私は彼のいる後方を振り返った。口を開けて笑うと少し大きな前歯が目立って、少し親しみやすい雰囲気だ。

誰かを少しずつ知っていく感覚。私はもう彼の笑顔を脳裏に浮かべることができる。彼がまた少し私に染みこんだ。この感触。

あまりに久しぶりすぎて、私は短く身震いした。

風が冷たくなってきたな、と感じるのは、私の自律神経の問題か、それとも時間がお昼をだいぶ過ぎて、夕方に近づいてきたからか。

「本当にずっと、歩いてるんですね。その、先が気になるからってだけの理由で」

「そうだね」

私は私を取り戻すために少年から目を離して、再び河上へ歩き出した。

「それは、僕のように、帰りたくても帰れないからじゃ、なくて」

「じゃないよ」

「ご自分の意思で」

「はい、ご自分のご意思でございます。というか──」

その言葉をひねり出すのには、少しだけ力む必要があった。でも、彼を見習って少し頑張ってみることにした。決して輝かないとしても、磨けば光るかもくらいには思える言葉を吐き出すために。

「それ以上にやりたいことがさ、なくなっちゃったんじゃないかな」

少年は黙っていた。『考え中』なのだと思う。だけどこれは将棋のゲームじゃないから、私はそのまま言葉を続けた。

「ここは楽しいよ。色んなものが見られるから。普通じゃないものが好きなら楽しめる。でも大体はただ一人で気楽に歩くだけ。友達は自分自身で、全部自分で決めて歩いていく。キミみたいに人が来たのはこれで初めてで、ちょっと焦っているけど」

少年は黙ったままだった。その間にも私たちの足は止まらず、そのままどれくらい歩いたんだろう。百メートル? 千メートル? あるいは三千三百キロメートル。

「……楽しいなら、それでいいんですけど」

陽の色がだいぶ濃くなってきたころ、少年がやっとという感じで言葉を絞り出した。

「その言葉は、ちょっとクズ石だね」

「すみません」

「大丈夫だよ、キミは悪くないからね」

いやあ、そろそろ暗くなってきたね。

その言葉を心の中だけで言ったのか、それとも口に出したのか、わからなかった。一人でいる限り思うのもしゃべるのも同じことで、だから特別鈍感になっていたんだ。

太陽は向かって左手、土手の方に沈んでゆくから、土手の影になるせいで完全な夜が訪れるよりもずいぶん早くに、河川敷は夜と変わらない明るさになる。

私は振り返らずに、背を向けたまま告げた。

「そろそろ自販機を探さないと。コンビニでもいいけどさ。少しペース上げても大丈夫?」

「あっ、はい、大丈夫です」

早くも青く沈み始めた対岸と向こう岸の街に灯る明かりを眺めながら、私はペースを上げて歩き出す。それはつまり私のいつもの歩みの速さで、少年が「あっ」という声と共に追いかけてくる。

少年の息が乱れてきても、私は聞こえないふりをした。まるで一人のつもりで、私は自由について考えを巡らせながら、ただ歩いた。

5

幸いにして、その後すぐに自動販売機が見つかった。

「今日はここでおしまい。夜は歩かないことになってる」

「……わかりました。もちろん異存ありません。今日はここで休みましょう」

「明日は早めに起きて歩こうね」

旅道具の詰まったリュックからフェルト地のラグを取り出して、自動販売機の光の中で即席の領地をつくる。

河川敷の、道路を挟んで土手側に並んだ二つの自動販売機。街灯のない河川敷では、とても貴重な夜の光源だ。

同時に(飲み物限定だけど)物資の補給源でもある。

電力はどこから来ているのやら、誰が飲み物を補充しているのやら──そういった疑問は遠い昔に放り投げて転がしたままにしていた。

「座って飲みなよ」

結局、彼に見覚えのあるような場所にはたどり着けずじまい。夜の闇に不安をかき立てられていることだろう。

いい大人である私はなけなしの小銭で購入したコーンポタージュを少年に差し出しつつ、ラグの上での休息を促した。

コーンポタージュが好きかはわからないが、ミネラルウォーターや緑茶よりはお腹にたまるだろう。この場所ではお腹の減りは非常にゆっくりなので、これで五日は飢えずに歩けるはず。

そんな私の純粋な親切心を知ってか知らずか、手渡されたあらゆる方向からコーンポタージュを観察してから少年はうめきながら、

「これ、賞味期限が書いてないですけど」

と、かわいくないことを漏らしつつ、しかしやはりやはり礼儀正しく「失礼します」と言ってからラグの上に腰を下ろした。

「そもそも『24時間戦うためのエナジー・コーン・ポタージュ』なんて商品が非常識でしょ」

「ああ大丈夫、他の自販機で何度か飲んだけど、ぜんぜん平気」

「社名も変ですね。『王』へんに『軍』のつくりな漢字なんて無いですよ、次の文字も『薬』に似てるけどかんむりが『王』だし。中国語かな。でもキャッチコピーは日本語だし……海外製品を日本向けパッケージで売っているとかでしょうか?」

「ここではどんなことだって起こりうるんだ」

そのなんでもっていうのが本当に怖いです、と言いながら、どうやら意を決したのかプルタブを起こして、その中身におそるおそる口をつけていた。よしよし。

私は彼をもうひとつ喜ばせてやろうと、地面に降ろしたリュックから、経年劣化と日焼けでボロボロになった一冊の本を取り出して、彼に押しつけた。

「なんですかこれ……『よくわかる人体発火』?」

「前に拾ったんだ。人体発火を意のままに起こす方法が書かれてる。興味深い一冊でございます」

「ああ……オカルト本は読まないですけどね」

「あっそう」

あちゃー。すべったか。そういえば大学でやったビブリオバトルも確か負けたって気がするなあ。

私は残念な気持ちを塗りつぶしたくて、今度は自分用に貴重な小銭を消費してコーラ(みなさんご存知のあの赤いコーラと全く同じ商品名とデザインなんだけど、なぜか赤ではなく緑色をしている)を購入すると、目を閉じて一気に飲み干した。

炭酸はじける冷たさと甘さの波を、脳みそ全部を舌にでもしたつもりで堪能する。たぶん私はけっこう疲れていて、でもこれから待ち受けることのためにある程度しゃきっとしておく必要があった。

うーん。この河原ではあまり眠くなりづらいけど寝ないということは起きてることになるので相応に疲れるから頑張って寝た方がいいよと少年に言った方がいいかな。やめたほうがいいかな。言っとくか。

目を開けると、少年はいつの間にか立ち上がり、輝く対岸を見つめていた。

「あっち側、きれいですね」

「今日は珍しく街かあ。特にいい感じだね」

「『珍しく?』……いや、いいです」

今夜の対岸は、どこかの大都市の景色。行き交う車のライトや高層ビルの灯り。あまりに巨大な光の洪水が、本当は黒いはずの夜空を半ば白に近い灰色に染め上げている。

耳をすませば、どこかの大通りを走るやんちゃな車がまき散らすビートだって聞こえてきそうな気がした。私は人ごみの中で「その他大勢」でいるときの気持ちを思い出そうとして──やめた。

「きれいですね」

少年がつぶやいた。自分がそう言ったことにもなかば気づいていないみたいだった。

「街の光がこんなになつかしくなるなんて思わなかった。でもそれはここに来たから──環境の変化による心境の変化、ということかな。悪くはない」

少年はいま、きっと恍惚の表情を浮かべているのだろう。私はいま、少年の後ろ姿を見ているから、その顔を知らない。そんなに一度に彼を知りたくはないし、その必要もない。

「そうかもね」

「帰れたら、僕はがんばるんだ。あの光の中の一つとして夜空を照らすために!」

「キミ」

「応援していただけますか!」

「いつだって応援してるよ、でもさ、」

「ありがとうございます。あの光が、今はただただなつかしくて──」

「足下を見ろっ!」

「えっ」

少年はふっと我に返って、私を振り向いた。その顔はいつもの困惑と恐怖の顔で、私は安心する。

彼がいるのは自動販売機からずいぶん離れた、河べりと言ってよいあたり。あと何歩か歩けば、もうひとたびの川流れが確定するようなデンジャラスゾーン。

「僕、一歩くらい踏み出したかもしれないですけど、そんな」

「うわごと言いながらめっちゃ歩いてて気持ち悪かったよ。ということであっち岸のほうはあんまり見つめないようにしてね」

悲痛に歪んだ堪らない感じの表情でひょこひょこと舗装道路を渡って、少年が自動販売機の光の輪の中に戻ってきた。

「明かりを背にしてなかったら、もっと強く引き寄せられちゃうからね。だから夜は明かりを探そうってわけ」

もしかしたら将来のためになるかもしれない補足をする私。

あーもう、という嘆きの声と共に、少年は頭を抱えてラグの上でうずくまった。

「一人で、恐ろしくないですか。こんなところ。僕には耐えられない」

ぜったいむりだよ。

卵のように体をせいいっぱい丸めながら、自分の発言を反芻する少年。

かえりたい。

かすれた声が、私の耳にも確かに届いた。

痛ましいな、と思う。返してあげなければとも思う。

心から共感してあげられたらどんなにいいかなとも、思う。

「願ったんだと思うからね」

「何を、願ったっていうんですか」

少年の卵がほどけて、少年の理知的な瞳が私を見上げた。

スカートを履いてないとはいえ、あんまり落ち着く位置関係じゃないな──というのは置いておいて。

「ずっと一人でいられる──無限に歩き続けられる涼しい場所。永遠に帰らなくていい、孤独で自由な場所が欲しいって思ったことがない? ぜったいあるよね」

少年が目を伏せた。賢い頭脳で計算しているのだ。私の言うことが、どれだけ正当か。

私には万全の自信があった。私は正しい。

だからそのまま続けた。

「それが思った通りになって、どんな文句があるかな? あきらめたはずの夢が叶ったことを喜ぶのが筋ってもんじゃないかな」

「それは……それは、わからないですよ」

少年はお手上げというふうにあお向けに寝転んで、対岸の光のせいで星明かりもまばらな空に手を伸ばす。

「悪魔の証明って言うじゃないですか。思ったことが『ない』ことは、証明が非常に難しいって話ですね。詳細は省きますけど、つまりズルです」

うわっ。

その返しは予想してなかったなー。

私は愉快な気持ちになって、けらけらと笑った。

特に思考を介在させずに──つまり毎晩の習慣的に──自動販売機の光の輪の外に目をやる。

おっと、もうこんな時間か。

「いやその返しはマジで考えもしなかった。悪魔の証明っていうのはそりゃ知ってるけど、よくこのタイミングでパッと出てくるねえ、すごいわ……みんなもすごいってさ、見てごらんよ」

と、なるべく自然な感じで切り出したのだけど、少年はやっぱり察してしまったようで、

「あーもう、これ以上変なものなんか見たくない!」

転がったまま足をばたばたさせた。その足をぴしゃりとひっぱたく。ジャージのざらざらとした生地のむこうに、予想よりも太い骨と筋肉の気配がひそんでいて、鼓動が少しだけ早くなる。

「でも見ちゃう。そうでしょ」

「楽しいからというより、怖いから見てしまうという印象です」

お得意の言語化と共に、少年が身を起こした。私の視線を追いかけて、「それ」に気づいた途端、弾けるように立ち上がった。

「ちょっと、土足でラグの上に立たないでって」

「いや、だって! あれ、大丈夫なんですか、あれは……人?」

土手を、人影が歩いていた。

輪郭があいまいだからわかりづらいけれど、たぶん五つ。

なのに、足音ひとつしない。

「大丈夫、何もしてこないから」

文字通りにそれは人「影」だったから、音など立ちようがない。

ぼろぼろに擦り切れた衣服だけを纏った、まばらな五つの人影が、私たちとは逆、河下の方に歩いてゆく。

いや、それだけじゃない。注意深く遠くまで目をやれば、無数の人影が河下を目指してとぼとぼ歩いていることに、嫌でも気づけるだろう。まるで花火大会の後みたいだなと、私はいつも思うのだった。

影同士は無関心に、自分以外は見えていないようで、それぞれが微妙に違ったペースで、ただ前を目指して歩いている。

そして、自動販売機が投げかける光にさしかかると、困ったように少し立ち止まってから、光を避けて河の方にわずかに進路を変えつつ、やっぱり河下を目指すのだ。

「夜はこいつらの時間って感じがするから、歩かないことにしてる」

「なんですか、これ」

「わかんない。返事しないから」

コミュニケーションを取ろうとして接近すると実はすすり泣くような声を発している個体が多いということは、どうせびびるだろうからまあ伝えないでおいてやろう。

私たちは黙りこくって影の行進を眺めた。私にとってはありふれた光景だったから、そのうちに少し眠くなってきた。疲れてしまったのかも。

そのうち本格的にぼんやりしていた私を、少年の声が揺さぶった。

「状況的に考えて」

その緊迫した響きに気づいた私は、なんでしょうと、つとめてぼんやりと聞き返した。

そんな私の様子が不本意だったのか、少年はいらだたしげに早口でまくし立てた。

「あれは! あの影たちは、あなたのような旅人の末路だと考えるのが自然ではないでしょうか。みんな最後はあんな姿になって、結局帰りたくなっちゃった家を探してずっと歩くんです。あなたにそんな風になってほしくないです」

自分がああなりたくない、というよりも前に私の心配をしてくれる彼が、哀れなような愛おしいような、不思議な気持ちになった。

これも彼なら言語化して教えてくれるのかな。

その優しさをしかるべき人に注げるように、彼をちゃんと帰してあげないとな。

私は努めてぼんやりとそう思うことにした。

「私はこんなやつらにはならない。くたばれってもんだよ」

手近な石を探って、影に向かって投げつけた。影は霧散して、後にはぼろぼろの布きれだけが残る。

「そして、きたねえ布を火葬!」

私はやっと腰を上げて布のところまで歩いていって、布に手をかざして──あとは『よくわかる人体発火』に書いてある通りにした。まだ完全にはうまくできてなくて、指先が軽くやけどをしたけれど、気にしないことにする。

布が燃え上がって、小規模なたき火になった。

唐突に当たりを照らす光に、近場の影はたたらを踏んで足早に暗闇に逃げ込む。

露悪的なキャンプファイヤーに照らされた少年の顔は、もうやけくそという感じで笑っていた。

「いまどこから火が出ました? あっ、いやもういいです、言わないで! ああ、僕にはなにもわかりませんよ! 困っちゃいますよ!」

「困るよねえ! 私もわからないっ。けど歩くことはできるんだ!」

旅人の残滓が燃える、熱い輝きの光を受けて、私たちはお互いを見つめ合った。

やけくそでも彼が笑ってくれたことが嬉しくて、私はちょっと泣きそうな気持ちになった。

「僕たち二人とも、行き着くべきところにたどり着けたらいいですよね、ほんとうにそう思う。僕、祈っていますよ! 無宗教ですが!」

「私も、キミが行くべきところにたどり着けるように祈ってるよ! 無宗教だけど!」

ここはどちらかというと彼のような人のための場所なんじゃないかと、ふしぎなひらめきが降りてきた。

私はどちらかというと舞台装置の方で、利用者は彼。

ここは、まだなんとかなるためにある。

で、自分はもう、なんとかならないほう。

せめて、なんとかなる人の助けにくらいはなれるからここにいる──なんてね。

私の目尻から、なにか熱いものがこぼれた。

「幸せになれますように!」

やけくそでそう叫んだのは、私だったか少年だったか。

朝になって思い返してみても、やっぱりどっちだったかは、はっきりしなかった。

6

この場所は今日も変わらない。雲一つない快晴。ひび割れた舗装道路。土手。わずかに聞こえるせせらぎ。吹き抜ける風は、乾いた秋の匂い。

今日の対岸は──何だろう。壁だ。護岸の向こうに長い壁が立っている。ベルリンの壁? いやダムかな……。

太陽の傾きから言って、もうお昼くらいの時間。私と少年はというと、もちろん河上を目指して歩いていた。

少年はけっこうばてていた。会話らしい会話もなく、私の後を必死という感じでついてくる。あまり眠れなかったのもあって出発は早朝だったから、今日はもう六時間くらい歩いているし、まあばてるか。

そう思いながら、あと一時間くらいは歩かせて、そうしたら休憩させてあげようかな、と、ぼんやり思っていた、そのときだった。

「あ」

少年が足を止める。

「ここ」

なんとなく、それは唐突に訪れるんじゃないかという予感があった。だからあまり驚いたり動揺するということはなくて。

「ここです! この階段を使って河川敷に降りてきたんです」

少年がにわかに元気を取り戻して、土手に駆け寄った。

私の目にはそんな階段は見えなかった。けれども彼の目に見えているなら、ただそれを信じればいい。

「景色も、うん、見覚えがある! ここから帰れます、うちに帰れる!」

「おー、よかったじゃん」

「ほんとうに、本当にありがとうございました。あなたがいなかったら、今頃」

本当によかったね。少年の背中でも叩いてやりたかったけれど、少年は土手に片足を──彼の目から見ればおそらく、階段の一段目に──足をかけていたから、私はどうしても近づくことができなかった。土手の斜面は私を強く拒む。少年以上に強く。もう既にちょっと気持ち悪い。

「勉強が遅れちゃうよ、早くお帰り」

「それなんですけど──」

少年が、せっかく見つけた階段から足を離して、少し離れた場所から見守る私に向き直った。決意を秘めた両の瞳──私には少しばかり眩しすぎて目をそらしてしまった──が、私を見つめていた。

「僕といっしょに、帰りましょう。ずっとこんなところにいるべきじゃないです」

「私がどこにいるべきかは、私が決めることでしょ」

「そうですね。だからこれは提案です。でも、とても強い提案です」

気持ちはうれしいけど、貴方と行くことはできないわ。私の夢を諦めさせるほど、貴方にそんな甲斐性があって?

なんてね。映画に出てきそうなめんどくさい女の気持ちを追体験しながら、私は首を横に振った。

「自分でやりたいことを自由にやらせてよ。私、楽しいよ。でも一緒に戻ったらきっと楽しくなくなっちゃう」

「なら僕が、楽しくする手伝いをします……ええとつまり、あなたにはそれだけの恩があるという意味です」

ああ、かわいいやつめ。

わかるよ。私だって立場が逆なら同じことを言ったかもしれないけども、ね。

「早く帰ったほうがいいんじゃないかな。めんどくさいことになるよ」

少し前から気づいていた気配。

河から静かに上がってきて、河岸の草むらの中から、いま姿を現そうとする、複数の何か。

「あ──」

さすがに少年も気づいたらしい。私の背後を見つめて、呼吸すら止めて硬直していた。

私は努めて冷静に振り返った。腰の高さの草を掻き分けて現れたのは、発泡スチロールのマネキンが──六体。

苔と泥に覆われた、濡れそぼった白色のマネキン達。長く河の中で息を潜めるには発泡スチロールの体はあまりにも脆く、みなどこかしらが欠けている。五体満足なものは一体としていない。

胴体と腕、それから足を繋ぐ関節をぎくしゃくと動かして、ゆっくりと、しかし確実に私たちに迫っていた。

「こいつらに捕まったら、また上陸からやりなおしだよ」

「『この場所では、どんなことでも起こりうる』って覚えていますよ」

「心のメモに書いたもんね」

もっと正確に言うなら、『想像し得ることがなんでも起こる』かなあ。

だから、私は想像してみた。こいつらは何なんだろう。

きっと、掴まって欲しいんじゃないかな、と思う。

溺れかけた誰かに、必死に、命綱として縋って欲しい。

まあ、想像だけど。単なる彫刻でしかない彼らの眼からはどんな考えも感じられやしない。

そもそもこのまま近寄ってきて、お花とかをくれるのかもしれないよね。いやそれはないか。

ともあれ、まだ何も危害を加えられていないもののまあまあパンチのある光景に少年はびびりあがっていた──そう、それでいいんだよと私は思う。

「こんなとこじゃなくて、キミは」

「確かに、僕一人では無理かもしれないですけど──けど」

少年は、もう一歩踏み出した。私に向かって。

「僕も、ここに残ります。あなたの旅に付き合って、どこまでも行きますよ、ひ、ひひひ」

この子は、こんなときに、なんていい笑顔で笑うんだろう。

また一つ彼を知ってしまった。できれば知らないまま終わりたかったね、と、私は心の痛いところをそっといたわってみる。

背後で発泡スチロールのきしむ音がした。両足がなくて両腕だけで這い出してきた個体の頭を踏みつけて手近な一体のマネキンを破壊する。

よし、こいつらにはぜんぜん対処できる。

後はどうするか、だ。

「心のメモに書いておくこと、もうひとつあったよ」

私は彼の目を見て言った。自然と笑みがこぼれた。

まさか、誰かと見つめ合いながら笑みを交わすなんて、あまりに私らしくなくて、それがまた笑いを誘った。

明るい気持ちをなるべく胸の中いっぱいにしてから、私は猛然と地面を蹴った。

ちょっとやりきった感を出しつつも無防備に棒立ちの、愛すべき少年の元へ。

「だれかの!」

土手に一歩近づく度に、吐き気に似た感覚が、私の内臓を下から突き上げる。

車酔いを濃縮還元して、そこにさらに生理痛を混ぜたような痛みの沼の中を、私はひた進む。

内臓が腐っていくのがわかる。いや、わかってない。それは錯覚だ。いやもう腐っちゃってもいいよ。なんなんだちくしょう。

「ためって!」

息を吸う。吐く。

そうしていないと酸素が回らない。体が動かせない。

でもその度に、苦しさは募る。ならどうしろと。全てが嫌だ。

「みちを!」

でも、だいじょうぶ。

私はずっと歩いてきたんだ。

たった十メートルに満たない距離くらい、絶対確実に、余裕も余裕なはずなんだ。

「えらぶのは!」

半ば裏返った気合いの声と共に、私はついに少年の元に辿り着く。

「やめとけ!」

声と同じ気合いのままに、ひょろりとした少年の腰に、全身全霊を投げ出した、渾身の体当たりをぶつけた。

「──あっ」

と少年が言った次の瞬間には、もう少年の体のごつごつとした感触は消え去っていて、無様に地面に転がる私だけがそこに残った。

もちろんそこは土手にほど近く、いわゆるダメージゾーンのど真ん中なわけで、私は起き上がる気力もなく、地獄の亡者のようにうなり声を上げながら、まさしく這々の体で土手から距離を取った。

五感がやっと正常さを取り戻してきて、目の前に空があることに気がついた。すなわち私は仰向けで草の上に転がっていた。

「やっとかえしたぞおおおお!」

その勝ち鬨がちゃんと声になっていたかは、どうも自信がない。誰も知らない。永遠に。

神経がいきわたり始めた聴覚の端っこが、わずかな水音をとらえる。マネキン達が水の中に帰ってゆく音なのではないかと思う。

やつらは私に興味がないらしい。もっとお気に召す誰かの到来を、きっとまた長いこと待つつもりなのだろう。

「あーあ」

疲れたね。心の中でつぶやいた。口に出しても出さなくても、この場所ではおんなじ。

土手の方をあんまり見たくなくて、なんとなく対岸に目をやった。変わらずそこは壁──っぽいんだけどそのわりに、ところどころ建物が壁から生えてて──

あっこれ。

万里の長城みたいなやつか。

あーそうかそうか、と自己解決の喜びに浸る。

本物なんか見たことないけれど、それできっと正解ということにしよう。

ところで、私はもう一万里歩いただろうか。いや、まだそんなには歩いてないんじゃないかなあ。

えーっと一里が四キロメートルで、つまり……いや万里の長城ってじっさい万里なんだっけか……

よし。それは具合の良いときに改めて考えよう。

だいぶましになったとはいえまだ呼吸は不規則に乱れていて、喉がひゅうひゅう鳴るのが止まらない。

体がひどく重たい。少しずつ戻って来た血のめぐりが内臓にびりびり響いてむしろ痛い。

動きたくない。歩くなんて特に最悪。なんでそんなことしなきゃいけないわけ?

なんてね。

わかってる。やがて私はけろりと立ち上がって、また歩くだろう。

ぺらぺらのスニーカーのソールでひび割れたアスファルトを蹴って、世界を、一歩また一歩、後ろに押しやって。

おっくうさよりも、恐怖よりも、絶望よりも、まだ歩きたいという気持ちが私を動かすから。

その理由を説明するのはむずかしい。あるいはさっきまでここにいた彼なら言語化してみせたのかもしれないけれど。

今この瞬間も、その気持ちが少しずつ活気を取り戻していくのがわかる。

そしていつか、私を立ち上がらせて、そして歩かせるんだ。

でも、それにはもうちょっとかかるだろうから。

まだ旅の途中の空を、今だけはただ見つめていた。

〈おわり〉